世界各地的堕胎法和政策——非罪化的探索

本文为Marge Berer 2017年6月发表的论文。Marge Berer倡导堕胎权以及性与生殖健康和权利。她出版了关于妇女、艾滋病毒和性与生殖健康的书,发表了许多关于堕胎权、孕产妇死亡率和SRHR (性与生殖健康权利)的文章。她曾为世卫组织生殖健康和研究部性别咨询小组的第一任主席,以及国际计划生育联合会国际妇女咨询小组成员。

Marge Berer 限制堕胎的历史

到 19 世纪末,几乎每个国家都在法律上限制堕胎。此类法律最重要的来源是欧洲帝国国家——英国、法国、葡萄牙、西班牙和意大利——它们制定了自己的法律,禁止在其殖民地堕胎。

根据联合国人口司关于堕胎法的综合网站,在法律上限制堕胎的法律制度分为三大类,主要是在 16 世纪以后的殖民主义时期发展起来的:

普通法:英国及其大部分前殖民地——澳大利亚、孟加拉国、加拿大、印度、爱尔兰、马来西亚、新西兰、巴基斯坦、新加坡、美国,以及非洲、加勒比和大洋洲的英语国家;

民法:欧洲其他大部分地区,包括比利时、法国、葡萄牙、西班牙及其前殖民地、土耳其和日本、拉丁美洲大部分地区、非英语的撒哈拉以南非洲以及中西部的前苏联共和国亚洲。此外,一些北非和中东国家的法律受到法国民法的影响;

伊斯兰法:北非和西亚等以穆斯林为主的国家,对属人法有影响的国家,例如孟加拉国、印度尼西亚、马来西亚和巴基斯坦。

从历史上看,引入堕胎限制的主要原因有以下三个:

堕胎很危险,堕胎手术杀死了很多妇女。因此,这些法律具有保护妇女的公共卫生意图。尽管如此,堕胎的需求依然存在,如果她们别无选择,寻求堕胎的女性仍会冒着生命危险做这件事。

堕胎被认为是一种罪过或违反道德的行为,法律旨在惩罚并起到威慑作用。

在某些或所有情况下,为保护胎儿生命而限制堕胎。

现在,由于堕胎手术已经非常安全,因此禁止堕胎的法律的成立只有出于惩罚性和威慑性目的,或保护胎儿生命(而不是妇女生命)的目的。虽然对导致伤害或死亡的不安全堕胎的一些诉讼仍在进行,但现行法律更经常被用来对付那些在法律范围之外进行和提供安全堕胎的人。具有讽刺意味的是,正是限制性堕胎法——来自另一个时代的遗留物——导致了那些无力支付安全的非法堕胎费用的妇女的死亡和数以百万计的伤害。

从全球角度来看,当前关于堕胎的政策和法律中几乎没有任何法律或公共卫生意义。事实是,反堕胎法律越严格,发生在边境内外的违法行为就越多。无论是什么导致目前为妇女利益而进行的法律改革陷入僵局——无论是被称为耻辱、厌女症、宗教、道德还是政治怯懦——现行的堕胎法律几乎没有符合妇女利益的。

自 1900 年以来改革堕胎法和实践的努力

第一个改革堕胎法的国家是前苏联,在女权主义者亚历山德拉·科兰泰的推动下,1920 年 10 月苏联通过了一项关于妇女保健的法令。从那时起,进步的堕胎法改革(有利于妇女的那种改革)从公共卫生和人权的角度来看是合理的,因为人口和环境的原因,以及妇女的教育和社会经济地位的提高创造了生育的替代方式。也许最重要的是,控制生育在今天的几乎所有文化中在技术上都是可行和可接受的。然而,尽管100年来一直在倡导安全堕胎,使用避孕药具也已完全合法,但是堕胎仍未合法化。

亚历山德拉·科兰泰

根据世界卫生组织的指导,堕胎是最安全的医疗程序之一,但它也是造成至少六分之一的产妇因不安全的分娩并发症死亡的原因。2004年,世卫组织根据各国估计数和数据进行的研究表明,支持堕胎的法律依据越广泛,不安全堕胎造成的死亡就越少。实际上,研究发现,在大多数国家,允许堕胎的主要理由只有六个:

1-生命危险;2-强奸或性虐待;3 -胎儿严重畸形;4-身体和心理健康的风险;5 -社会和经济原因;6-有堕胎要求

研究结果显示,这些允许堕胎的理由从1到6每增加一个,因不安全堕胎造成的死亡人数就会下降。那些允许根据要求不受限制堕胎的国家,几乎没有不安全堕胎导致的死亡。

这说明,消除不安全堕胎的最佳方式是消除所有法律限制,并提供安全堕胎的普遍途径。但问题仍然是,我们现在怎么做才能最终实现这个目标?

实现堕胎非罪化的尝试一直是缓慢而困难重重。为什么?因为控制女性生命的最好方法就是通过怀孕的风险。女性应该接受“上帝赐予的所有孩子”的传统信仰,最近对胎儿的赞美,认为胎儿比它所依赖的女性更有价值,以及男性主导的文化,都被极其有效地用来为堕胎的刑事惩罚辩护。然而,需要堕胎是拥有子宫的人才会体验的。

2022年6月21日,数百人在俄勒冈州集会支持堕胎,以回应泄露的美国最高法院关于罗伊诉韦德案的草案。图片:Kristyna Wentz-Graff / OPB

2010-2014年,全球有25%的怀孕以人工流产告终,其中也包括避孕普及率高的国家。由于多年来卓有成效的运动,越来越多的女性开始捍卫堕胎的必要性,以及安全堕胎的权利——以及在需要的时候就可以堕胎的权利。此外,越来越多的北半球政府以及最近的南半球政府已经开始承认,防止不安全堕胎是其减少可避免的孕产妇死亡的承诺的一部分,也是其根据国际人权法承担的义务。

使用避孕方法的人避孕失败甚至忘记使用避孕,都是很常见的。因此虽然有些人仍然希望通过提高避孕药具使用率或只通过堕胎后护理就能减少孕产妇死亡,但事实却与之相反。

国际人权机构在呼吁法律改革方面的作用

根据对现有法律如何影响妇女和女童以及这些法律是否符合国际人权标准的分析,近年来出现了倡导安全堕胎的新层面。联合国各人权机构——包括人权事务委员会、消除对妇女歧视委员会、经济、社会和政治权利委员会、法律和实践中对妇女的歧视问题工作组以及享有可达到的最高健康标准的权利、非洲妇女权利和酷刑问题特别报告员——在呼吁逐步进行堕胎法改革方面发挥了日益明显的作用。

南苏丹妇女游行

诸如美洲间人权法院、欧洲人权法院和非洲人权和人民权利委员会(非洲人权和人民权利委员会)等区域机构在这方面也非常积极。2016年1月,非洲人权委员会呼吁根据《马普托议定书》在非洲各地将堕胎合法化,并于2017年1月再次发出这一呼吁,在该地区引起了轰动。

合法化或非罪化:用词意味着什么?

有趣的是,没有一个人权机构在争取应妇女的要求允许堕胎的权利,却有许多组织在争取堕胎合法化。这就提出了一个问题,即在不同的领域,“非罪化”一词是如何理解的。

多年来,国际堕胎权利运动一直呼吁“安全、合法的堕胎”。最近,要求“堕胎合法化”的呼声也出现了。它们的意思是一样的吗?简单地说,它们可以这样区分:堕胎合法化意味着通过确定允许堕胎的理由,以某种形式将堕胎保留在法律中,而堕胎非罪化意味着完全取消对堕胎的刑事制裁。

2019年美国妇女反对最高法院支持肯塔基州的反堕胎法律

图片:Charles Edward Miller / Creative Commons

从这个意义上说,今天在除少数国家外的所有国家,堕胎都是合法的(大多是作为法律的例外),而加拿大是迄今为止唯一一个通过最高法院1988年的一项决定,有效地将堕胎完全合法化的国家。其他任何一个国家,无论其法律改革多么自由,都不愿意将堕胎完全排除在其划定范围的法律之外。

当今各国关于堕胎的法律

对堕胎行为的刑事限制载于成文法——也就是立法机关通过的法律,有时作为刑事或刑法的一部分,巩固了一组刑事法规。例如,在英国,堕胎在1861年的《侵犯人身罪法》第58条和第59条中被定为犯罪,其中一个方面在1929年的《婴儿生命保护法》中被进一步定义,然后在1967年的《堕胎法》中在英国(但不是北爱尔兰)的某些理由和条件下被允许,然后在1990年的《人类受精和胚胎学法》中被进一步修正。在1967年的《堕胎法》中,堕胎的法律依据被列为刑法的例外,然而1861年的《堕胎法》仍然有效,今天仍被用来起诉非法堕胎。

2018年6月5日,英国议会外的抗议者。自爱尔兰投票允许堕胎后,北爱尔兰改变的呼声变得越来越高

图片:JACK TAYLOR/GETTY IMAGES

曾经是英国的一部分的爱尔兰,也受到1861年《人身犯罪法案》的约束,爱尔兰仅撤销了2013年《怀孕期间生命保护法案》的第58-59条,该法案将堕胎几乎完全定为犯罪。前英国殖民地塞拉利昂还撤销了2015年12月通过的《安全堕胎法》中1861年的《违反人身保护法》,并在2016年2月再次一致通过。该法案允许在怀孕的前12周内,直到第24周强奸、乱伦或危及胎儿或妇女或女孩健康的情况下,根据请求堕胎,但该法案最终没有签署为法律。

塞拉利昂妇女

在20世纪末,世界上98%的国家都允许处于挽救妇女的生命目的的堕胎。允许以其他理由堕胎的国家比例如下:保护妇女的身体健康(63%);保护妇女的心理健康(62%);强奸、性虐待或乱伦(43%);胎儿畸形或损伤(39%);经济或社会原因(33%);以及应要求(27%)。

2002年,允许上述每种堕胎理由的国家数量因地区而异。65%的发达国家根据要求允许堕胎,但只有14%的发展中国家允许根据要求堕胎;75%的发达国家出于经济和社会原因允许堕胎,但这一对应数据在发展中国家中只有19%。有些国家允许有额外的堕胎理由,例如,如果妇女携带艾滋病毒、年龄在16岁以下或40岁以上、未婚、或有很多孩子。一些还允许出于保护现有的儿童或因为避孕失败堕胎。这些在2002年公布的百分比已经过时了,但并没有发生显著的变化。

限制堕胎

然而,故事还远没有结束。除成文法外,其他具有法律地位的自由化、限制或管制堕胎的方法包括:

至少20个国家的国家宪法,如爱尔兰的宪法第八修正案(1983年);

最高法院的判决,如美国(1973年,2016年)、加拿大(1988年)、哥伦比亚(2006年)和巴西(2012年),以及更高一级法院的判决,如印度(2016年,2017年)允许妇女个人孕20周上限之内的堕胎;

习惯法或宗教法,例如穆斯林法律的解释允许在突尼斯和阿拉伯联合酋长国孕期内120天的堕胎,但在其他穆斯林占多数的国家根本不允许堕胎;

规定一方面要求保健专业人员保密,但另一方面要求他们报告可能了解到的犯罪行为,例如,在为不安全堕胎并发症提供治疗时提出报告;

医学道德准则,例如,允许或不允许出于良心提出反对;

关于提供堕胎的临床和其他管理标准和准则,如报告准则、纪律程序、父母或配偶同意,以及对哪些保健专业人员可以提供堕胎、在哪里、谁可以批准堕胎以及可以使用哪些方法的限制————作为法律的附则(虽然并不总是正式的一部分)。

里德·博兰(Reed Boland )发现,限制堕胎的法律和法规之间的区别并不总是明确的,而且一些国家,通常是那些对堕胎有高度限制的国家,根本没有颁布任何法规。在最复杂的情况下,多年的多个文本可能包含冲突的条款和晦涩过时的语言。结果可能是没有人确定什么时候允许堕胎,什么时候不允许,这可能会从根本上阻止安全、公开地提供堕胎。

艾琳在坎帕拉卢巴加区的家中抱着她的孙女。艾琳的女儿在她十几岁的时候被叔叔强奸后怀孕了。由于乌干达严格的堕胎法缺乏明确性,她怀孕后无法堕胎。

图片:NAKISAZE SEGAWA, GPJ 乌干达

乌干达就是一个很好的例子。Amanda Cleeve等人最近发表的一篇论文指出,乌干达的宪法和刑法相互冲突,导致对“堕胎是合法保护妇女健康和生命”这一事实的解释模糊和认识缺乏。此外,虽然乌干达有一项国家生殖健康政策,但没有得到法律的支持,也没有得到执行。2015年,为了澄清这一情况,卫生部长和其他利益攸关方制定了《预防不安全堕胎标准和循证准则》。其中包括由谁提供堕胎,在哪里提供堕胎,如何提供堕胎,以及指定的保健服务责任,如护理水平和堕胎后护理等细节。然而,由于宗教和政治上的反对,该指导方针于2016年1月被撤回。

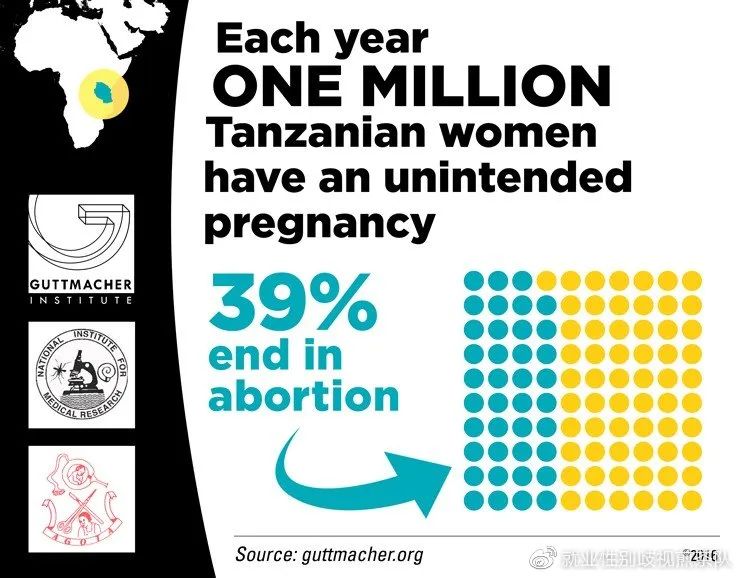

每年有一百万坦桑尼亚妇女非自愿怀孕,其中39%的妇女选择堕胎

1994年国际人口与发展会议的《行动纲领》核准在法律改革作为挽救生命的权宜之计前景不大或无望的国家实行堕胎后护理,以处理不安全堕胎的后果。但这在坦桑尼亚等非洲国家并没有取得成功,根据1981年修订的《刑法》,在这些国家,为保护妇女的身心健康或生命而堕胎是否合法仍不清楚,在这些国家,16%的孕产妇死亡仍是由于不安全堕胎造成的。尽管政府试图扩大堕胎后护理的可获得性,但2015年的一项研究发现,“仍然与目标存在巨大的差距,大多数女性没有得到她们需要的护理。”" 根据CCTV-Africa的一份报道,2016年初,新任命的总理和总统一起威胁要解雇甚至监禁实施非法堕胎的医生,因为有报道称,公立和私立医院的医生接受堕胎报酬,且并发症的病例有所增加。

摩洛哥妇女为领导进步政策的国王穆罕默德六世欢呼。照片:ABDELHAK SENNA / EPA

有时候,其他与堕胎无关的法律也会造成障碍。在摩洛哥,堕胎法是在1920年建立的,当时摩洛哥是法国的保护国。2015年5月,关于不安全堕胎导致妇女死亡的报道引发了公众辩论,随后国王的一项指令启动了扩大法律保护的改革进程。根据摩洛哥计划生育协会的意见,尽管人们一致认为,如果妇女的身心健康受到威胁,应当允许在头三个月内堕胎,而且在强奸、乱伦或先天性畸形的情况下堕胎也是应该被许可的,但是未婚妇女的堕胎权不受法律保护,因为婚外性行为是非法的。

在印度,1971年通过了一项当时非常自由的堕胎法,但该法律执行得很糟糕,而且参差不齐,以至于高发病率和死亡率一直持续到今天。15年前,诊所注册成为一个被批准的可提供堕胎服务场所的过程非常艰难,因此限制了诊所的数量。此外,另外两项法律也限制了堕胎的途径:《孕前和产前诊断技术(禁止性别选择)法案》,该法案禁止用超声波来确定性别,并限制了所有中期妊娠堕胎条款;《保护儿童免受性犯罪法案》,要求报告未成年人的性行为,这样怀孕的未成年人在寻求堕胎时就会感到不安全。

在不改变法律的情况下限制堕胎

体面的法律和政策可以在不修改法律本身的情况下被破坏,堕胎可以被限制在不修改堕胎法律本身的前提下,相反,通过政策可以施压妇女多生孩子,利用政治和宗教领袖公开谴责堕胎,或限制女性获得堕胎服务。官僚主义障碍可能阻碍妇女的道路,例如要求进行不必要的医疗检查、咨询,即使妇女认为没有必要,也必须得到一个或多个医生的签名,在预约和堕胎之间必须等待,或必须获得伴侣、父母或监护人,甚至法官的同意。

2012年 6月,土耳其妇女在伊斯坦布尔卡德柯伊广场举着标语牌,抗议总理埃尔多安制定严厉的堕胎法计划。(法新社)

例如,在土耳其,1983年,为了应对人口增长,政府通过了一项法律,允许生育调节、在怀孕10周内要求终止妊娠和绝育。已婚妇女在进行堕胎手术之前,只需要获得丈夫的许可或提交一份正式的承担所有责任的声明。然而,近年来,埃尔多安总统采取了一种促进生育的立场,敦促土耳其夫妇至少要生三个孩子。自2012年以来,他一直把堕胎称为谋杀,表示反对提供堕胎服务,并威胁要限制法律。2012年,女性对这些威胁进行了大规模抗议,以至于到目前为止,这项法律本身没有任何变化。但为了让预约堕胎的程序变得更加困难(目前堕胎预约仍主要由医院的妇科医生提供),政府进行了行政上的调整。

抗议队伍中的土耳其妇女

这些变化使得在公立医院堕胎几乎不可能。事实上,一些州立医院已经完全停止提供堕胎服务。尽管没有比较数据,但2016年的一项研究发现,在拥有妇产科的431家公立医院中,只有7.8%的医院不限制堕胎的原因,78%的医院只在医疗需要的情况下提供堕胎,11.8%的医院根本不提供堕胎。在设有妇产科的58家教学和科研医院中,只有17.3%的医院无条件限制提供堕胎服务,71.1%的医院只在有医疗需要的情况下提供堕胎服务,11.4%的医院完全不提供堕胎服务。总的来说,土耳其81个省中有53个省没有提供无条件堕胎的国立医院,尽管这是法律允许的。

因此,提供安全堕胎不仅取决于宽松的立法,还取决于宽松的环境、政治支持以及保健服务和保健专业人员提供堕胎的能力和意愿。与土耳其相比,埃塞俄比亚是这种支持取得成功的一个例子。

法律改革的进步——缓慢但确定

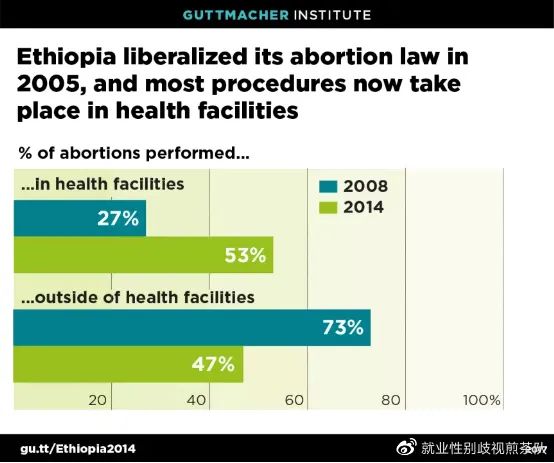

2005年,埃塞俄比亚放宽了堕胎法。以前,只有在挽救妇女生命或保护其身体健康的情况下才允许堕胎。现行法律允许在强奸、乱伦或胎儿受损的情况下堕胎,以及在妇女的生命或身体健康面临危险的情况下,如果她有身体或精神残疾,或如果她是未成年人,在身体或精神上没有生育能力的情况下堕胎。这是一项适用于撒哈拉以南非洲地区的自由法律,但很长一段时间以来,人们对它的实施程度知之甚少。2006年,政府公布了关于安全堕胎的国家标准和指南,根据世卫组织的指导,允许使用米索前列醇,无论是否使用米非司酮。古特马赫研究所(Guttmacher Institute)2008年的一项全国性研究估计,在几年内,27%的堕胎是合法的,尽管大多数堕胎仍然不安全。

古特马赫研究所报告图片

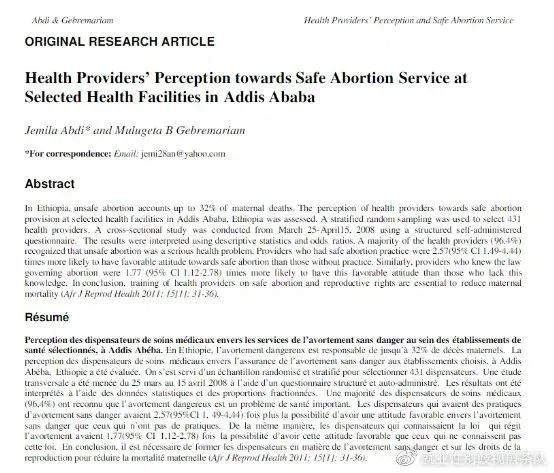

Jemila Abdi和Mulugeta Gebremariam在2011年进行的一项研究中发现,埃塞俄比亚卫生保健提供者不提供堕胎服务的原因主要是个人原因,或由于没有得到雇主的许可,或因其设施无法提供服务。只有27%的人觉得在提供堕胎服务的地方工作很舒服。不舒服的主要原因是宗教,但也包括个人价值观和缺乏训练。尽管29%的人认为堕胎应该是女性的选择,但55%的人仍持反对意见。这项研究还发现缺乏医疗设备和训练有素的人员,以及诊所存在官僚主义问题。

Jemila Abdi和Mulugeta Gebremariam的论文

尽管如此,通过建造更多的保健中心和培训更多的中级保健人员,我们过去和现在都在作出重大努力,改善获得初级保健的机会。2008年至2014年期间,卫生机构提供的堕胎比例几乎翻了一番。2014年,几乎四分之三可能提供堕胎或堕胎后护理的设施做到了这一点,其中包括全国2600个公共卫生中心中的67%,1300个私人或非政府机构中的80%,以及120家公立医院中的98%。由中级保健工作者提供的所有堕胎相关服务的比例从2008年的48%增加到2014年的83%。虽然大量堕胎仍发生在保健设施以外,但这一比例正在下降,这说明改变是可能的,但也需要时间。

在埃塞俄比亚西南部的奥罗米亚州,助产士 Rewda Kedir 检查新生婴儿和孩子的母亲

近几十年来,在拉丁美洲,法律改革、法院裁决和公共卫生准则的结合改善了妇女获得安全堕胎的机会。其中包括允许在怀孕的前三个月根据要求堕胎,如墨西哥城(自2007年以来)和乌拉圭(自2012年以来)。在阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚和哥斯达黎加,高等法院在解释堕胎具体理由的合宪性和范围方面发挥了重要作用,尽管它们的判决并不总是得到执行。在秘鲁等国,医院或联邦或州一级政府发布的准则对可允许的理由的执行作出了规定正如埃塞俄比亚那样,还需要采取其他努力。

2020 年 12 月 11 日,阿根廷立法者通过一项堕胎合法化法案后,示威者在布宜诺斯艾利斯举行的阿根廷国会外戴着象征堕胎权利活动家的绿色头巾庆祝。

在没有法律和政策改革的情况下自行使用药物堕胎

在其他拉丁美洲国家,尽管30多年来为妇女的性权利和生殖权利以及人权开展了运动,但堕胎法仍然非常严格。因此,借助新技术,女性开始自己动手解决问题。自从米索前列醇的堕胎效果在20世纪80年代末首次被发现以来,可能数百万的女性,从各种各样的渠道——药店、网站、黑市——获得并使用米索前列醇进行自我堕胎(该药被用于治疗胃溃疡而广泛使用)。这种做法始于巴西,现已蔓延到许多其他国家和地区。作为回应,巴西和埃及等国对获得医用堕胎药实施了法律限制和规定,以阻止无法阻止的堕胎。

在巴西里约热内卢市政剧院前的抗议活动中,妇女举着横幅,呼吁“合法、安全和免费堕胎”。© 2018 Fernando Frazão / Agência Brasil

此外,在过去十年中,女权主义团体在至少20个国家建立了安全堕胎信息热线,卫生专业人员通过远程医疗提供信息,获取堕胎药物,包括 Women Help Women, Women on Web, safe2choose, the Tabbot Foundation in Australia, and TelAbortion in the United States。

在乌拉圭,医院提供门诊堕胎服务,妇女与健康组织(Mujer y Salud en)乌拉圭的执行主任莉莲·阿布拉辛卡斯(Lilian Abracinskas)在最近的一次采访中说,“在乌拉圭,我们没有做堕胎手术的医生。药物流产是唯一的方法,不可能选择其他方法,比如真空抽吸。卫生专业人员愿意在堕胎前后参与,但不愿意在堕胎过程中参与。”因此,提供堕胎服务已减少到提供信息、处方药物和在妇女有顾虑时进行后续预约。

莉莲·阿布拉辛卡斯

堕胎法被视为政治足球和针对女性的武器

虽然全球的总体趋势是更进步的法律,但一些右翼掌权的国家却倒退了。在智利,从1931年到1989年,法律允许基于治疗理由的堕胎,《刑法》将其描述为“为了拯救母亲的生命或保护她的健康,在胎儿能存活之前终止妊娠”。推翻阿连德政府的独裁者皮诺切特在1989年离任时禁止了堕胎,没有留下任何法律依据。直到2016年,米歇尔·巴切莱特的政府在她的第二个任期内提出了一项法案,允许合法堕胎的三个理由——为了挽救妇女的生命,在强奸或性虐待的情况下,以及在致命的胎儿异常的情况下——这比1931年到1989年之间的规定更狭隘,但也是其支持者认为他们今天能做到的最好的程度。

2017年8月,智利圣地亚哥,支持堕胎权的示威者在该国宪法法院裁定支持某些情况下堕胎合法化的法律后举行庆祝活动。图片:Carlos Vera/Reuters

在俄罗斯,随着国家领导人的每一次更换,法律都在允许和限制之间来回变化。斯大林从列宁手中接过政权时就宣布堕胎是非法的,然后在1945年之后,在苏联以及东欧和西亚的卫星国家,堕胎再次被广泛地允许,而在普京执政期间,实施了一长串的限制,大大减少了允许堕胎的理由的数量。2016年1月,一项旨在“杜绝无节制使用用于终止妊娠的药物”的法案被提交给议会。它将禁止零售,并限制允许批发购买堕胎药物的组织名单。该法案还将禁止在私人诊所进行堕胎,并从国家保险政策中取消对堕胎的支付。除非怀孕威胁到妇女的生命,否则不允许堕胎由国家医疗保健覆盖。在俄罗斯人口与发展协会(Russian Association for Population and Development)协调的强烈公众抗议下,该法案被撤回。然而,进一步限制的尝试可能会继续。

在一些中欧和东欧国家,经常有人试图破坏宽松的堕胎法。波兰的情况最为糟糕。1993年,一项自由的法律被一项非常严格的法律所取代,该法律取消了"困难的生活条件"作为堕胎的法律理由,只留下三个理由:经两名医生证明对孕妇的生命或健康构成严重威胁;经检察官确认的强奸或乱伦案件;还有经两名医生证实的产前检查显示胎儿受到严重和不可逆转的损害。尽管这项法律试图在2016年禁止所有堕胎,但由于几个月来妇女团体的全国行动,包括2016年10月3日的全国妇女罢工,这项法律仍然有效。然而,2016年11月,政府批准了一项规定,为携带严重残疾或无法存活的胎儿的孕妇一次性支付1000欧元,让她们将胎儿妊娠至足月,即使婴儿出生时死亡或分娩后不久死亡。这套服务包括获得临终关怀和医疗护理、心理咨询、洗礼或祝福和葬礼,以及一名将充当"家庭助理"和协调支持的人员。据称其目的是减少因胎儿异常而进行的合法堕胎的数量。这个可怕的提议,肮脏的反堕胎宣传,以及对波兰医院系统的压力,要求他们停止以医疗为由堕胎,这些都是当今反堕胎运动的右翼极端主义的例证,该运动的中心在美国,且这些针对妇女的“战争”有时令人感到冷酷无情。

但这并不能阻止女性堕胎。

波兰抗议者

让妇女受益的法律和政策清晰可见

古巴是拉丁美洲和加勒比地区第一个改革堕胎法以支持妇女的国家,其法律仍然是独一无二的。自1965年以来,妇女可通过国家卫生系统在怀孕第10周内要求堕胎。1979年通过的《刑法》规定,堕胎只有在未经孕妇同意、不安全或用于牟利的情况下才被视为非法。

日本在1948年制定的允许堕胎的法律,最初是以优生学为基础的,但实际上是自由主义的法律。在这一法律下,堕胎成为国家计划生育的主要方式。这项法律在1996年进行了改革,删除了所有关于优生学的内容。现在允许堕胎的情形包括保护健康,社会经济原因,以及性犯罪的情况。堕胎过去和现在仍然是控制生育的主要形式。绝大多数堕胎属于健康保护指标。几乎所有的堕胎都发生在怀孕的前三个月。

近年来,在一些国家,使堕胎合法化的法律是在公共卫生法规、法院判决以及关于性和生殖保健的政策和条例中,而不是在刑法中。乌拉圭2012年的法律是公共卫生立法的一个例子,它规定了提供堕胎服务的程序和保健标准。

2014年12月,卢森堡议会投票将怀孕12周以内的堕胎从刑法中移除,并表示妇女不再需要证明她因怀孕而“处于痛苦中”。关于谁可以提供堕胎的规定也被修订。法国在2014年、2015年和2016年对1975年的《面纱法》进行了改革,以增加堕胎的可及性并减少障碍。在法国,女性也不再需要处于“痛苦状态”,而只需要要求堕胎。要求堕胎和堕胎本身之间规定的七天“反思期”也被取消了。最近,助产士可以提供医疗流产,所有流产的费用现在都可以报销。

1972 年,瑞典要求合法堕胎的妇女。照片:TT / Birgitta Lagerström。

瑞典的法律是最自由的,尽管堕胎并没有完全合法化。瑞典法律在1938年、1946年、1963年、1975年、1995年、2007年和2008年进行了修订。堕胎可在18周内申请。在此之后,需要获得国家卫生和福利委员会的许可,如果胎儿存活,则可能不予批准,且不允许上诉。法规规定了谁提供堕胎以及在哪里提供堕胎。任何未经授权行医的人为他人实施堕胎手术的人都可能被罚款或最高一年的监禁。堕胎由政府补贴;95%的堕胎发生在12周之前,而18周之后几乎没有。大多数是医疗流产。

在澳大利亚,每个州和首府都有从非常宽松到非常严格的不同法律。有几个国家正在发生变化1973年,美国最高法院认为,将堕胎定为犯罪侵犯了妇女的隐私权,堕胎应该是妇女和她的医生之间的决定。然而,法院也认为,确保孕妇的安全和福祉,以及人类生命的潜力,符合美国各州的利益。这就打开了一扇门,随着怀孕的进展,限制会变得越来越大,这就打开了一个潘多拉盒子,让各州施加限制,直到今天,这些限制还在捆绑着州和联邦法院:

妊娠期前三个月:国家对堕胎的管制仅限于要求有执照的医生在医疗安全的条件下进行堕胎手术;

妊娠中期:如果规定与孕妇的健康合理相关,国家可对堕胎进行管制;

妊娠晚期:国家保护潜在生命的利益大于妇女的隐私权,国家可以禁止堕胎,除非堕胎是为了挽救她的生命或健康

(文章发表于2017年。美国最高法院已经于2022年6月24日推翻了罗诉韦德案,美国维持长达半个世纪的女性堕胎权,将不再受宪法保护,而是由各州来自行决定。)

澳大利亚游行的女性

加拿大自1988年以来就没有对堕胎进行限制,人们可以要求堕胎,但没有规定谁必须提供堕胎或在哪里提供堕胎。尽管堕胎在偏远地区不容易获得,加拿大批准米非司酮的速度也极其缓慢,但反堕胎人士从未站稳脚。没有法律限制堕胎对妇女的好处是非常非常清楚的。

合法化或非合法化:结束循环

虽然最近人权机构、政界人士和一些女权主义团体呼吁堕胎非罪化,目的只是使与堕胎有关的某些理由和条件非罪化,但这远比没有要好得多。因此,在智利、萨尔瓦多、洪都拉斯和秘鲁,堕胎在法律上受到严格限制,呼吁“堕胎合法化”的理由只有三到四个——保护妇女的生命和健康,在胎儿严重或致命畸形的情况下,以及由于强奸或性虐待造成的怀孕。虽然绝大多数的堕胎不是因为这些原因,但在“没有任何可能”的情况下,它们是唯一有机会通过法律改革获得多数人批准的理由。

在非洲,《马普托议定书》对已批准该议定书的49个国家具有法律约束力。非洲人权委员会2016年基于《马普托议定书》呼吁在整个非洲实现堕胎非罪化,该议定书要求“在性侵犯、强奸、乱伦以及持续怀孕危及母亲身心健康或母亲或胎儿生命的情况下”批准安全堕胎。然而,在2017年1月举行的安全合法堕胎问题非洲领导人峰会上,非洲人权与人权委员会更进一步,呼吁将安全合法堕胎作为一项人权,无论从何种定义来看,这肯定超过了《马普托议定书》的边界。

从根本上说,合法化的目的是在理想和可行之间做出选择,并反映出堕胎被视为一种真正的医疗保健形式的程度——不仅是安全堕胎权的倡导者,而且是政治家、卫生专业人员、媒体和公众的共识。堕胎在几乎所有国家仍然受到法律限制,这一事实不仅是历史遗留问题,而且表明了大多数社会对堕胎持续的矛盾和消极态度,无论这项法律的起源有多久远。

一些堕胎权利的支持者似乎有一种潜在的担忧,即如果没有在刑法中留下一些内容,“不好的事情”可能会开始发生。但加拿大的状况证明事实并非如此。当然,不是所有地方都是加拿大。但是一般的刑法允许对不正当行为的惩罚——例如强迫妇女违背意愿堕胎,在她不知情的情况下给她服用药物堕胎,或者通过危险的程序造成伤害或死亡。这些法律是针对严重人身伤害、攻击或过失杀人的,可以在不需要有关堕胎的刑事法规的情况下适用。

为了妇女的利益,法律应该做出改变

成功地修改有关堕胎的法律需要数年的努力。支持者没有太多机会修改法律,他们需要在竞选之前决定想要的结果,并对他们提出的任何建议都有可能被实施保持信心。下一次机会可能不会很快再来。

盟友是至关重要的。最重要的是议员、卫生专业人员、法律专家、妇女团体和组织、人权团体、计划生育支持者——尤其是妇女本人。在所有这些团体中获得大量支持是法律改革成功的关键,击败反对派也是关键,因为反对派的影响力可能超出其人数。

那些根本不考虑没有法律限制堕胎的人必须面对这样一个事实,即堕胎的每一个法律依据都可能被自由或狭隘地解释,从而在不同的情况下得到不同的执行,或者根本不执行。目前面临的挑战是界定哪些堕胎应被视为犯罪,以及应采取何种惩罚措施。即使只有部分理由被认为是可以接受的,但在改革现行法律时,谁来决定以及在什么基础上作出决定的问题仍然存在。

措辞对于促进良好实践至关重要。例如,“基于风险的理由”就特别棘手。“风险”的定义本身是复杂的,风险的程度可以用不确定性来对冲。对妇女的生命、健康或精神健康的风险以及胎儿严重畸形的风险受到了专业人员的质疑和分歧。正如奥地利妇科门诊主任克里斯蒂安·菲亚拉所指出的那样:“只有一种方法可以确定一个女人的生命是否处于危险之中,那就是在她死后。

Reed Boland就堕胎的健康理由深入探讨了措辞的重要性:

(卫生)指示的措辞因国家而异,特别是考虑到所涉及的语言和法律传统的范围。有时…健康肯定会受到威胁例如,英国法律……允许在“继续妊娠的风险比终止妊娠的风险更大……”的情况下堕胎。有时……必须对健康构成威胁。布基纳法索的刑法允许在“继续妊娠……危及妇女健康……”的情况下进行堕胎,而在一些国家,必须只有医疗或健康原因。在瓦努阿图,必须有"良好的医疗理由";在吉布提,必须有"治疗理由";在巴基斯坦,必须有"必要的治疗理由"。这些概念不一定相同。

在法律中寻求妊娠中期堕胎的依据尤其困难重重。许多法律很少或根本没有提到妊娠中期堕胎,这直接起到了禁止堕胎的效果。据估计,妊娠中期堕胎占全球堕胎总数的10-15%,但在印度和南非,由于难以获得堕胎服务,这一比例高达25%。当妊娠中期堕胎不安全时,它们占住院治疗并发症的很大比例,并会造成不成比例的死亡人数。因此,法律应该不遗余力地保护妊娠中期堕胎。然而,社会对这些堕胎的反对程度可能会很高,而且随着怀孕时间的延长,法律往往会越来越严格,即使是在宽松的妊娠前三个月也是如此。尽管事实如此,认为中期妊娠堕胎可以通过立法消除的错误信念仍然存在。

每天都有数百万妇女和无数堕胎服务提供者违反限制性堕胎法。研究表明,即使在法律限制较少的国家,法律条文也在以各种方式延展,以满足女性的需求。然而,反对和不愿采取行动的顽固态度继续阻碍了满足妇女无限制堕胎需求的努力。

结论

非常明确的一点是,大量关于堕胎的令人费解的法律和限制没有任何法律或公共卫生意义。当妇女要求堕胎的情况下即可获得相应的服务,才是使堕胎更安全的方法——这是简单而无可辩驳的事实,而且是普遍负担得起并容易获得的。从这个角度来看,现有的法律很少有适合这个最终目的的,但只是重复一些相同的限制。

本文件的目的不是提供答案或路线图,因为在每个国家都必须考虑到普遍情况。其目的是激发关于堕胎的任何刑罚是否必要的变革式思考。将堕胎视为基本卫生保健是向前迈出的一大步,在某些坚持特定形式的法律的国家,堕胎权利倡导者可以起草尽可能最简单、最支持性的法律,将早期妊娠流产护理放在初级和社区一级,确保中期妊娠服务,有中级提供者参与,提高妇女对服务和法律的认识,旨在普及服务,结合世卫组织批准的方法,解决社会态度以减少反对。由于篇幅有限,我无法提出成本和公共服务与私人服务的对比问题,但这是值得优先考虑的两个主要方面。

如果由我来决定,所有针对堕胎的刑事制裁都将被撤销,只有在怀孕的人的要求下才可以堕胎。与所有怀孕护理一样,堕胎护理是免费的,从怀孕早期开始就普遍可获得。

加拿大已经证明,对堕胎行为没有任何刑罚是可行的可接受的。瑞典已证明,只要有良好的服务,18周后的堕胎可以有效地消失,世卫组织已表明,在初级和社区一级,训练有素的中级卫生人员和训练有素的药房工作人员可以安全有效地提供早期妊娠堕胎。最后,基于网络和电话的远程医疗服务表明,只依靠诊所提供安全有效的流产药也是非必须的。

(来源:Health and Human Rights Journal 翻译:Karen)